2025/01/22 18:05

塗装の目的は大きく分けて保護・美観・機能の3つとなります。革に対して分かりやすく言葉にするのならば着色・艶調整・手触り、そしてそれらを全て合わせた革らしい質感が最終的なゴールです。着色ならば染料と顔料、艶調整はグロスとマット、手触りはシリコンやワックスなど、目的に合わせて塗料の配合と塗装の工程を調整するのがセオリーです。

目的に直結する工程の前の下地処理 / 素地調整は大きな差を生むとても大事な工程であり、Lizedが考える革の仕上げでは1番重要であって、試行錯誤するべきなのが下地処理・素地調整なのです。天然皮革には毛穴やシボと呼ばれる特有の細かい凹凸があり、それらを生かした質感が求められるのが革の仕上げです。吸い込みがある或いはバラつきのある状態での塗装は、着色や艶調整が斑になりやすく、手触りも塗料が吸い込むことで硬くなりごわつくでしょう。吸い込みを止める或いは均一にするのが革の仕上げのスタートであって、最終仕上げに大きく影響すると言っても過言ではありません。

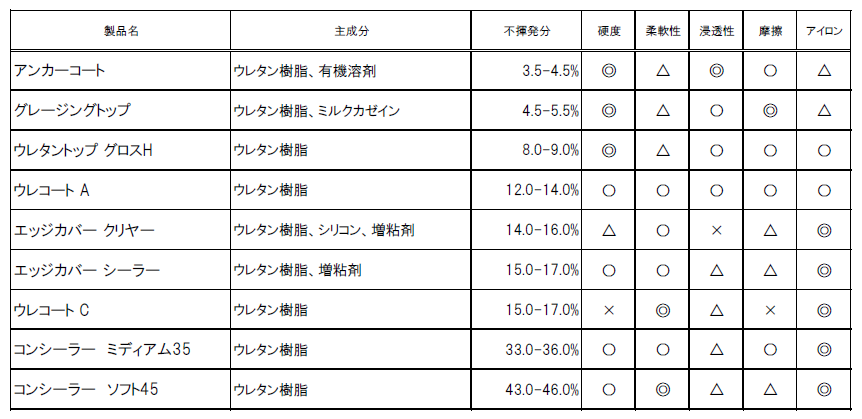

Lizedでは様々な革の状況と目的に合わせられるように下地処理剤のラインナップを充実させています。言葉にすれば、アンカー・プライマー・シーラー・コンシーラーという微妙な用途の違いに対応します。

【注意1】下地処理 / 素地調整の工程に限った評価であり、総合的な評価ではありません。

【注意2】主成分には各製品ともにウレタン樹脂と表記していますが、複数のウレタン樹脂を採用していて、設計意図によってそれらの配合比率を調整しています。

【注意3】塗料化において必要であっても、目的や効果に直結しない場合は、主成分に表記していません。例としてはグレージングトップに意図的に微量の増粘剤を配合しています。また各製品に微量の有機溶剤や界面活性剤を添加している場合があります。

【注意4】不揮発分の数値は塗料自体の濃度には直結しません。ごく少量でも効果を発揮するシリコンや界面活性剤、不揮発分に影響されない有機溶剤などがあって製品化が成立しています。

硬度の基準はトップコートとしての硬さをクリアしている製品類を◎印として、それ以下を順に評価しています。柔軟性は硬度と反比例する傾向があり、硬膜であれば当然柔軟性が低くなります。浸透性は革のどの部分に樹脂を留めるかの意図によって設計された結果として、水と同程度を〇印として、粘性が高い或いは樹脂濃度が高くなると浸透性が低くなり、表面に留まる傾向となります。摩擦は硬度とほぼ比例、アイロンと反比例する傾向です。硬膜であれば磨き映えがしやすく、軟膜であればアイロンで面が出来やすいのです。アイロンは熱可塑性を測る評価であり、軟膜で樹脂濃度が高い製品が◎印としています。

◎印が高評価で×印が低評価という意味ではありません。例えば、ラムスキンなどの柔らかい質感が特徴の革に対しては硬度◎では革自体が硬くなる可能性があるので選択肢としては間違いであって、吸い込みの多いダメージ部位には浸透性が△・×印で一定の粘性がある方が適している可能性が高いです。ポリッシングやバフなどで繊維を寝かし付ける時には摩擦の評価を重視して、アイロン熱を利用する場合は工程を理解してから選択するべきなのです。